QUI SUIS-JE RÉELLEMENT ? PARTIE 2 : QU'EST-CE QUE LA PERSONNALITÉ ET L'ARCHITECTURE DE NOTRE PERSONNALITÉ

QUI SUIS-JE RÉELLEMENT ?

Qui suis-je réellement ? Cette simple question est peut-être l'une des plus essentielles que se posent de nombreuses personnes! Dans cette série de blogs, nous explorons la réponse à cette question en utilisant les dernières recherches scientifiques sur la personnalité.

PARTIE 2 : QU'EST-CE QUE LA PERSONNALITÉ ET L'ARCHITECTURE DE NOTRE PERSONNALITÉ

La personnalité d'une personne est l'ensemble de ses schémas de comportements, pensées, sentiments et motivations qui lui sont propres, qui sont relativement stables dans le temps et qui la distinguent des autres.

La personnalité concerne essentiellement les différences entre les individus. Mais de quelles sortes de différences s'agit-il exactement ?

Dans la seconde moitié du 20e siècle, la recherche scientifique sur les différences de personnalité se limitait principalement aux différences dans cinq traits de personnalité, également appelés les Big Five : l'ouverture d'esprit, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et la stabilité émotionnelle. Cependant, au début de ce siècle, les choses ont commencé à changer.

Une identité narrative culturellement déterminée

Après cette première proposition de McAdams, de nombreux chercheurs ont formulév des architectures alternatives. Malheureusement, il n'y a pas encore de consensus sur la manière dont notre architecture de personnalité est exactement structurée, ni sur le type de différences qui se trouvent dans chaque couche.

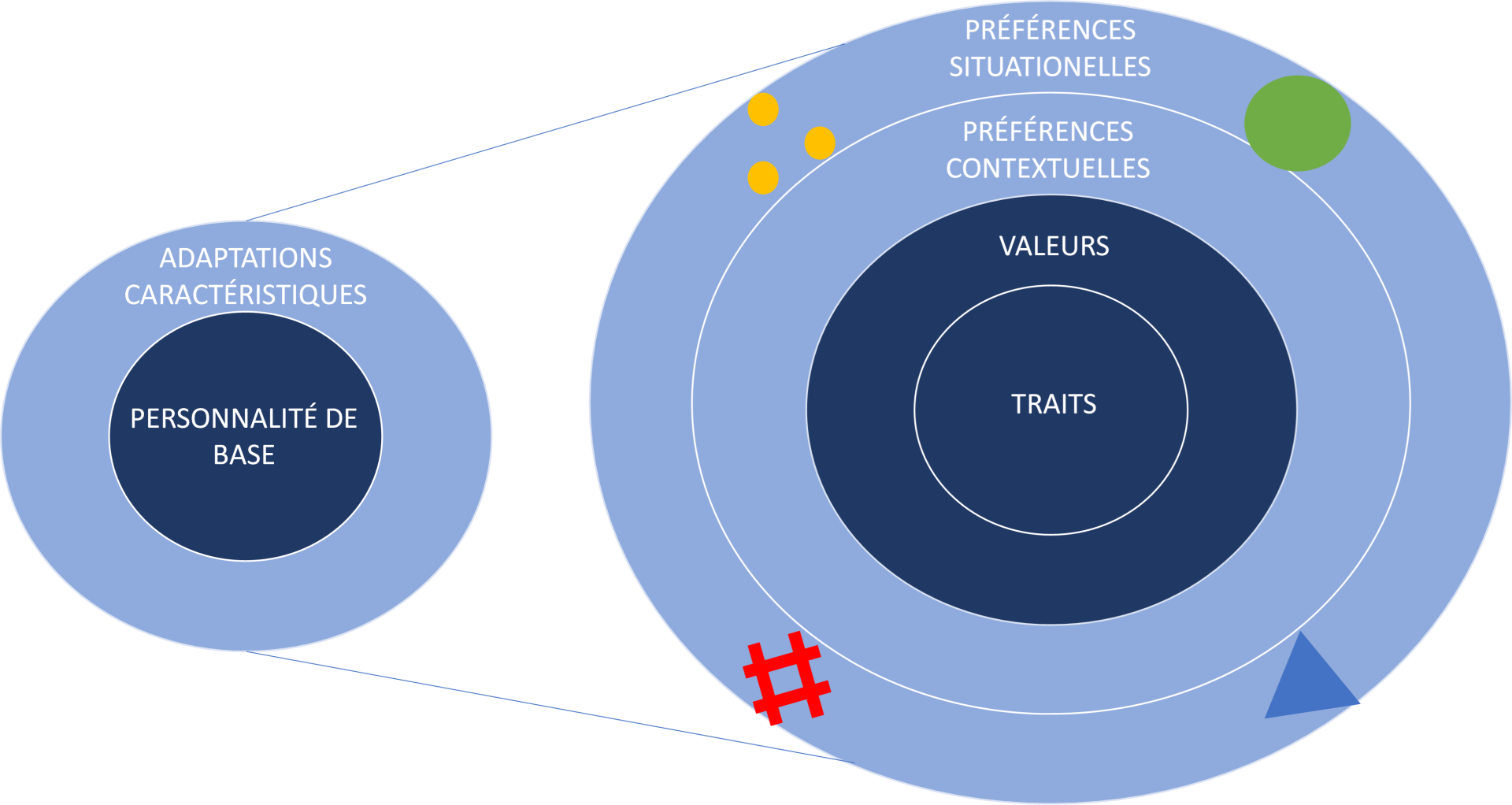

En ce qui concerne notre architecture de personnalité, la plupart des scientifiques semblent être d'accord pour dire qu'il existe au moins deux couches :

- Une "personnalité de base" universelle et déterminée génétiquement

- Une couche "d'adaptations caractéristiques" formée par l'environnement et donc apprise.

Mais quel type de différences place-t-on dans chaque couche ? Par exemple, place-t-on les valeurs dans la première ou la deuxième couche ? Et que fait-on des normes, des intérêts et des compétences ? Les place-t-on dans la première ou la deuxième couche ?

Kandler, un professeur allemand, a résolu ce problème assez pragmatiquement avec ses collègues. Étant donné que, selon la plupart des chercheurs, la première couche est constituée de différences génétiquement déterminées, ils ont donc déduit que seules les différences qui sont clairement génétiquement déterminées devraient être incluses dans cette couche. Pour étayer cette hypothèse, ils ont examiné attentivement les différences les mieux étudiées entre les individus pour déterminer dans quelle mesure elles étaient génétiquement déterminées. Concrètement, ils ont testé nos valeurs, nos objectifs primaires, nos traits de personnalité, nos normes, nos intérêts professionnels et nos schémas d'auto-évaluation (estime de soi, locus de contrôle, auto-efficacité et bien-être affectif/cognitif)vi. La conclusion de cette recherche est que nos valeurs et nos traits de personnalité sont significativement génétiquement déterminés et constituent donc ensemble notre noyau de personnalité. Toutes les autres différences (objectifs, normes, intérêts professionnels et schémas d'auto-évaluation) ne sont pas génétiquement déterminées. Ce sont donc des adaptations caractéristiques apprises.

Exemples

d’architectures de la personnalité

·

- McAdams: A new Big Five (2006) ·

- Roberts: Neo-socioanalytic model of personality development (2006) ·

- Costa & McCrae: the five-factor theory of personality (2008) ·

- Mischel & Shoda: Integrating dispositions in CAPS (2008) ·

- Cervone: KAPA-model (2008) ·

- Little: Personal Projects and free traits·

- Read: Neural Network Model (2010)·

- Fleeson: Whole Trait Theory (2015) ·

- DeYoung: CB5T (2015) ·

- Dweck: Unified theory of motivation, personality and development (2017) ·

- Hopwood: Interpersonal situation model of personality dynamics (2018)

- Thapa: PACT (2020) ·

- Kandler & Rauthmann (2022)

- Des préférences contextuelles : ce sont nos préférences stables dans un certain contexte (travail, famille, relation amoureuse, amis, bénévolat, communauté religieuse, etc.), mais qui peuvent varier d'un contexte à l'autre. Par exemple, au travail, une personne pourrait être intéressé par la résolution de problèmes complexes, alors que chez elle, elle préfère désherber son gazon de manière routinière pour vider son esprit. En d'autres termes, nos préférences peuvent être différentes d'un contexte à l'autre, mais de manière cohérente et prévisible.

- Des préférences situationnelles : ce sont nos préférences stables dans certaines situations, qui sont cohérentes dans une situation donnée, mais qui peuvent varier d'une situation à l'autre. Par exemple, une personne peut avoir une préférence pour communiquer d'une manière spécifique avec son supérieur hiérarchique. Elle peut également avoir une préférence pour communiquer d'une manière spécifique avec un collègue, mais il est probable que la manière dont elle communique avec ce collègue soit différente de celle avec son supérieur hiérarchique. En d'autres termes, nous adaptons notre communication dans un même contexte en fonction de la situation, mais de manière cohérente et prévisible d'une situation à l'autre.

Quels sont les types de préférences contextuelles et situationnelles différentes ? Kandler et Rauthmann en ont mentionné quelques-uns, mais ils n'ont pas fourni de liste exhaustive. Aucune des théories mentionnées ci-dessus ne propose une telle liste.

- Une personnalité de base universelle et génétiquement déterminée ;

- Une couche d'adaptations caractéristiques formées par l'environnement et donc apprises.

La personnalité de base comprend :

- Nos valeurs

- Nos traits de personnalité

- Nos préférences contextuelles (professionnelles et scolaires) :

- Nos préférences situationnelles (professionnelles et scolaires):

Selon le modèle de personnalité de Human Patterns, notre personnalité "totale" au travail est donc déterminée par notre personnalité de base, ainsi que par nos préférences contextuelles et situationnelles au travail.

Dans notre prochain blog, nous nous poserons la question suivante : quels sont les modèles de personnalité et les questionnaires qui reflètent et mesurent le mieux notre personnalité de base et nos adaptations caractéristiques ? Nous décrirons brièvement les critères utilisés par les scientifiques pour distinguer les bons des mauvais modèles et questionnaires, les différents modèles connus et moins connus qui existent aujourd'hui, les modèles qui sortent du lot et la place qu'occupe le modèle de personnalité de Human Patterns parmi tous ces modèles.

IV McAdams, D. P. , & Olson, B. D. (2010). Personality development: Continuity and change over the life course. Annual Review of Psychology, 61, 517–542.

- ·McAdams, D. P., & Pals, J. L. (2006). A new Big Five: Fundamental principles for an integrative science of personality. American Psychologist, 61(3), 204–217. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.204 ·

- Roberts, B. W., & Wood, D. (2006). Personality development in the context of the neo-socioanalytic model of personality. In D. K. Mroczek & T. D. Little (Eds.), Handbook of personality development (pp. 11–39). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. ·

- McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2008). The five-factor theory of personality. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 159–181). The Guilford Press. ·

- Mischel, W., & Shoda, Y. (2008). Toward a unified theory of personality: Integrating dispositions and processing dynamics within the cognitive-affective processing system. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 208–241). The Guilford Press. ·

- Cervone, D. (2008). Explanatory models of personality: Social-cognitive theories and the knowledge-and-appraisal model of personality architecture. In G. J. Boyle, G. Matthews & D. H. Saklofske (Eds.), The SAGE handbook of personality theory and assessment, Vol. 1. Personality theories and models (pp. 80–100). London, UK: Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781849200462.n4 ·

- Little, B.R. (2008). Personal Projects and Free Traits: Personality and Motivation Reconsidered. Social and Personality Psychology Compass, 2, 1235-1254. ·

- Read, S. J., Monroe, B. M., Brownstein, A. L., Yang, Y., Chopra, G., & Miller, L. C. (2010). A neural network model of the structure and dynamics of human personality. Psychological Review, 117(1), 61–92. https://doi.org/10.1037/a0018131 · Fleeson, W., & Jayawickreme, E. (2015). Whole trait theory. Journal of Research in Personality, 56, 82–92. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2014.10.009 ·

- DeYoung, C. G. (2015). Cybernetic big five theory. Journal of Research in Personality, 56, 33–58. https://doi.org/10.1016/j. jrp.2014.07.004 ·

- Dweck, C. S. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified theory of motivation, personality, and development. Psychological Review, 124, 689–719. https://doi.org/10.1037/rev0000082 ·

- Hopwood, C. J., & Back, M. (2018). Interpersonal dynamics in personality and personality disorders. European Journal of Personality, 32, 499–524. https://doi.org/10.1002/per.2155 ·

- Thapa, S., Beck, E. D., & Tay, L. (2020). Personality affect construal theory: a model of personality and affect in the workplace. In L. Q. Yang, R. Cropanzano, C. S. Daus & V. Martínez-Tur (Eds.), The cambridge handbook of workplace affect (pp. 37–51). Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108573887.004 ·

- Kandler, C., & Rauthmann, J. F. (2022). Conceptualizing and studying characteristics, units, and fits of persons and environments: A coherent synthesis. European Journal of Personality, 36(3), 293– 318. https://doi.org/10.1177/08902070211048728